उत्तर प्रदेश

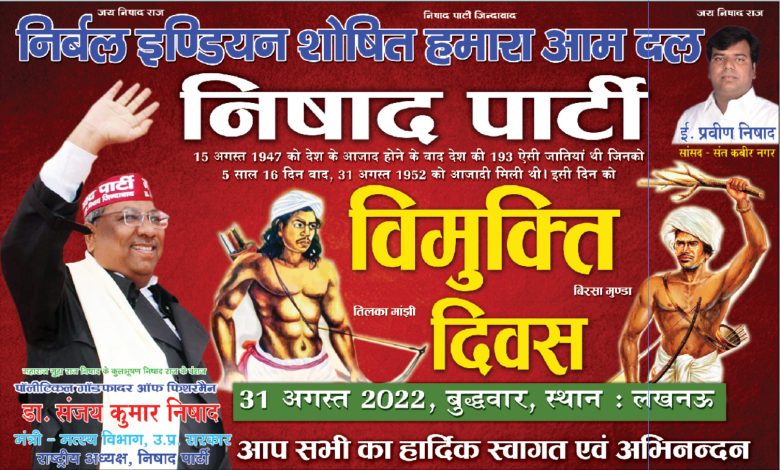

निषाद पार्टी के तत्वाधान में विमुक्ति दिवस समारोह का लखनऊ में भव्य आयोजन

निर्बल इण्डियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी 15 अगस्त 1947 को देश के आजाद होने के बाद देश की 193 ऐसी जातियां थी जिनको

5 साल 16 दिन बाद, 31 अगस्त 1952 को आजादी मिली थी। इसी दिन विमुक्त दिवस आयोजित समारोह 31 अगस्त 2022, बुद्धवार, स्थान : लखनऊ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन है।

आपराधिक जनजाति अधिनियम- एक दुर्भाग्यपूर्ण विरासत1932 में एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉर्ज मैक्मुन ने अपनी किताब ‘द अंडरवर्ल्ड ऑफ इंडिया’ में लिखा- “वे एकदम मैले-कुचैले, समाज की गन्दगी और किसी खेत में घास चर रहे पशुओं के समान हैं”| दरअसल, मैक्मुन अपनी किताब में जिन लोगों को संबोधित कर रहा था, ये वो लोग थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात ‘आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871’ के ज़रिये ‘आपराधिक जनजाति’ घोषित कर दिया था|

1871 में बने इस अधिनियम में समय-समय पर संशोधन किये गए और धीरे-धीरे लगभग 150 से भी अधिक जनजातियों को इसके तहत अपराधी घोषित कर दिया गया| पुलिस में भर्ती होने वाले जवानों को यह सिखाया जाने लगा कि ये जनजातियाँ पारंपरिक रूप से आपराधिक प्रकृति की रही हैं|

5 साल 16 दिन बाद, 31 अगस्त 1952 को आजादी मिली थी। इसी दिन विमुक्त दिवस आयोजित समारोह 31 अगस्त 2022, बुद्धवार, स्थान : लखनऊ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन है।

आपराधिक जनजाति अधिनियम- एक दुर्भाग्यपूर्ण विरासत1932 में एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉर्ज मैक्मुन ने अपनी किताब ‘द अंडरवर्ल्ड ऑफ इंडिया’ में लिखा- “वे एकदम मैले-कुचैले, समाज की गन्दगी और किसी खेत में घास चर रहे पशुओं के समान हैं”| दरअसल, मैक्मुन अपनी किताब में जिन लोगों को संबोधित कर रहा था, ये वो लोग थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात ‘आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871’ के ज़रिये ‘आपराधिक जनजाति’ घोषित कर दिया था|

1871 में बने इस अधिनियम में समय-समय पर संशोधन किये गए और धीरे-धीरे लगभग 150 से भी अधिक जनजातियों को इसके तहत अपराधी घोषित कर दिया गया| पुलिस में भर्ती होने वाले जवानों को यह सिखाया जाने लगा कि ये जनजातियाँ पारंपरिक रूप से आपराधिक प्रकृति की रही हैं|

इसका नतीजा यह हुआ कि इन जनजातियों के लोग देश में जहाँ कहीं भी रह रहे थे, उन्हें अपराधियों के तौर पर देखा जाने लगा और पुलिस को उनका शोषण करने की अपार शक्तियाँ दे दी गईं|

साथ ही, देश भर में लगभग 50 ऐसी बस्तियाँ भी बनाई गईं जिनमें इन जनजातियों के परिवारों को बिल्कुल जेल की तरह से कैद कर दिया गया| इन बस्तियों की चारदीवारी के बाहर पुलिस का पहरा रहने लगा और बस्ती के हर सदस्य को बाहर जाने और वापस लौटने पर पुलिस को सूचित करना पड़ता था|

वस्तुतः इस अधिनियम के ज़रिये पुलिस को इन जनजातियों को गिरफ्तार करने, इनका शोषण करने और इनकी हत्या तक करने की असीमित शक्तियाँ दे दी गई थीं| इस से ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता कि किसी बच्चे को जन्म से ही अपराधी मान लिया जाए क्योंकि सरकार का कोई बेहूदा कानून उसके परिवार को पहले से ही अपराधी मानता है|

हालाँकि, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त इस विषय पर कई आयोगों एवं समितियों की स्थापना की गई, लेकिन इस सन्दर्भ में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है अयंगर समिति, जिसकी सिफारिशों के पश्चात 1952 में ‘आपराधिक जनजाति अधिनियम’ को निरस्त कर दिया गया|

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की समस्याएँ1952 के बाद इन जनजातियों को अपराधी मानने वाला कानून तो बदल गया लेकिन समाज और व्यवस्था का नज़रिया आज भी इनके प्रति वैसा ही बना हुआ है| विशेष तौर पर बावरिया, भांतु, कंजर, सांसी, छारा और पारधी तो इनमें से ऐसी जनजातियाँ जिन्हें आज भी इस ‘आपराधिक’ छाप की सबसे ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है|

लगभग 180 सालों तक देश की व्यवस्था ने इन जनजातियों को कानूनी तौर पर जन्मजात अपराधी माना है। इसके चलते धीरे-धीरे समाज में भी इन जनजातियों की पहचान अपराधियों के रूप में ही स्थापित होती चली गई|

साथ ही, देश भर में लगभग 50 ऐसी बस्तियाँ भी बनाई गईं जिनमें इन जनजातियों के परिवारों को बिल्कुल जेल की तरह से कैद कर दिया गया| इन बस्तियों की चारदीवारी के बाहर पुलिस का पहरा रहने लगा और बस्ती के हर सदस्य को बाहर जाने और वापस लौटने पर पुलिस को सूचित करना पड़ता था|

वस्तुतः इस अधिनियम के ज़रिये पुलिस को इन जनजातियों को गिरफ्तार करने, इनका शोषण करने और इनकी हत्या तक करने की असीमित शक्तियाँ दे दी गई थीं| इस से ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता कि किसी बच्चे को जन्म से ही अपराधी मान लिया जाए क्योंकि सरकार का कोई बेहूदा कानून उसके परिवार को पहले से ही अपराधी मानता है|

हालाँकि, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त इस विषय पर कई आयोगों एवं समितियों की स्थापना की गई, लेकिन इस सन्दर्भ में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है अयंगर समिति, जिसकी सिफारिशों के पश्चात 1952 में ‘आपराधिक जनजाति अधिनियम’ को निरस्त कर दिया गया|

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की समस्याएँ1952 के बाद इन जनजातियों को अपराधी मानने वाला कानून तो बदल गया लेकिन समाज और व्यवस्था का नज़रिया आज भी इनके प्रति वैसा ही बना हुआ है| विशेष तौर पर बावरिया, भांतु, कंजर, सांसी, छारा और पारधी तो इनमें से ऐसी जनजातियाँ जिन्हें आज भी इस ‘आपराधिक’ छाप की सबसे ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है|

लगभग 180 सालों तक देश की व्यवस्था ने इन जनजातियों को कानूनी तौर पर जन्मजात अपराधी माना है। इसके चलते धीरे-धीरे समाज में भी इन जनजातियों की पहचान अपराधियों के रूप में ही स्थापित होती चली गई|

समाज में इन्हें आज भी कई तरह के भेदभाव झेलने पड़ रहे हैं, कई बार तो इन जनजातियों की पूरी की पूरी बस्तियाँ इसलिये जला दी गईं क्योंकि कोई भी इन जनजातियों को अपने गाँव या कस्बे के नज़दीक नहीं बसाना चाहता था|

विदित हो कि 2007 में बिहार के वैशाली ज़िले में नट जनजाति के दस लोगों को भीड़ ने चोर होने के आरोप में पीट-पीट कर मार डाला था, इसी तरह सितंबर 2007 में मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के चौथिया गाँव में पारिधियों के 350 परिवारों के घर जलाकर राख कर दिये गए थे|

क्या हो आगे का रास्ता?साल 2005 में तत्कालीन सरकार ने ‘विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों’ के लिये एक राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Denotified, Nomadic and Semi-nomadic Tribes – NCDNT) का गठन किया था। इस आयोग के अध्यक्ष बालकृष्ण रेनके थे, 2008 में रेनके आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें इन जनजातियों के इतिहास से लेकर वर्तमान समय में इनकी चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई थी|

रेनके आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘दुर्भाग्य से ‘आपराधिक जनजाति अधिनियम’ के समाप्त होने के बाद भी इन जनजातियों को उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं| अंग्रेज़ों द्वारा चलाई गई इस कुरीति के चलते आज भी समाज और पुलिस इन लोगों को शक और घृणा की ही नज़र से देखती है|

रिपोर्ट में यह भी ज़िक्र है कि विमुक्त जनजाति के लोगों के मामले में न्याय के मूलभूत नियमों तक का उल्लंघन किया जाता है| रिपोर्ट के मुताबिक, ‘यह स्थापित सिद्धांत है कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी साबित नहीं हो जाता उसे निर्दोष माना जाता है, साथ ही कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता| लेकिन इन जनजातियों के मामलों में समाज और पुलिस, दोनों का नज़रिया ठीक उल्टा होता है|

’इस रिपोर्ट में अभ्यासिक अपराधी अधिनियम (Habitual offenders act) की भी बात की गई थी जो कि उचित भी था| यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अयंगर समिति ने भी ‘आपराधिक जनजाति अधिनियम’ 1871 को निरस्त करने की सिफारिश करते हुए कहा था कि अभ्यासिक अपराधी अधिनियम के दायरे में केवल कुछ चुनिन्दा जनजातियाँ ही नहीं, बल्कि सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया जाना चाहिये| जहाँ रेनके आयोग की रिपोर्ट को 8 साल हो चुके हैं, वहीं अयंगर समिति की रिपोर्ट के 64 साल बाद भी न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकारों का इस ओर ध्यान गया है| अतः सरकारों को चाहिये कि दोनों समितियों द्वारा सुझाई गई कुछ महत्त्वपूर्ण बातों पर गौर करें और उन्हें अमल में लाएँ|

विदित हो कि 2007 में बिहार के वैशाली ज़िले में नट जनजाति के दस लोगों को भीड़ ने चोर होने के आरोप में पीट-पीट कर मार डाला था, इसी तरह सितंबर 2007 में मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के चौथिया गाँव में पारिधियों के 350 परिवारों के घर जलाकर राख कर दिये गए थे|

क्या हो आगे का रास्ता?साल 2005 में तत्कालीन सरकार ने ‘विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों’ के लिये एक राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Denotified, Nomadic and Semi-nomadic Tribes – NCDNT) का गठन किया था। इस आयोग के अध्यक्ष बालकृष्ण रेनके थे, 2008 में रेनके आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें इन जनजातियों के इतिहास से लेकर वर्तमान समय में इनकी चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई थी|

रेनके आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘दुर्भाग्य से ‘आपराधिक जनजाति अधिनियम’ के समाप्त होने के बाद भी इन जनजातियों को उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं| अंग्रेज़ों द्वारा चलाई गई इस कुरीति के चलते आज भी समाज और पुलिस इन लोगों को शक और घृणा की ही नज़र से देखती है|

रिपोर्ट में यह भी ज़िक्र है कि विमुक्त जनजाति के लोगों के मामले में न्याय के मूलभूत नियमों तक का उल्लंघन किया जाता है| रिपोर्ट के मुताबिक, ‘यह स्थापित सिद्धांत है कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी साबित नहीं हो जाता उसे निर्दोष माना जाता है, साथ ही कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता| लेकिन इन जनजातियों के मामलों में समाज और पुलिस, दोनों का नज़रिया ठीक उल्टा होता है|

’इस रिपोर्ट में अभ्यासिक अपराधी अधिनियम (Habitual offenders act) की भी बात की गई थी जो कि उचित भी था| यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अयंगर समिति ने भी ‘आपराधिक जनजाति अधिनियम’ 1871 को निरस्त करने की सिफारिश करते हुए कहा था कि अभ्यासिक अपराधी अधिनियम के दायरे में केवल कुछ चुनिन्दा जनजातियाँ ही नहीं, बल्कि सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया जाना चाहिये| जहाँ रेनके आयोग की रिपोर्ट को 8 साल हो चुके हैं, वहीं अयंगर समिति की रिपोर्ट के 64 साल बाद भी न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकारों का इस ओर ध्यान गया है| अतः सरकारों को चाहिये कि दोनों समितियों द्वारा सुझाई गई कुछ महत्त्वपूर्ण बातों पर गौर करें और उन्हें अमल में लाएँ|

‘विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों’ के लिये राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि ‘आज़ादी के बाद तत्कालीन आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया, वहीं अछूतों और दलितों को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया, और उसी आधार पर उन्हें विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करके मुख्यधारा में शामिल करने के प्रयास भी किये गए हैं| लेकिन आपराधिक जनजाति अधिनियम’ से प्रभावित जनजातियों की कोई खबर नहीं ली गई| अपवादस्वरूप अगर कुछ राज्यों को छोड़कर अन्य किसी भी राज्य सरकार ने इन्हें किसी भी सूची में शामिल नहीं किया, जो बहुत ही चिंताजनक है| इस संबंध में केंद्र सरकार को इनकी गणना के लिये समुचित प्रयास करते हुए इन्हें भी अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के प्रयास किये जाने चाहियें|

निष्कर्षआपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 से पीड़ित उन जनजातियों पर इस कानून के खौफ का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इससे प्रभावित जनजातियाँ 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाती हैं क्योंकि 31 अगस्त, 1952 को ही इस अधिनियम को निरस्त किया गया था| हमारा भारत विविधताओं का देश है और ये जनजातियाँ हमारी विविधता में रंग भरती हैं| लेकिन हमारी व्यवस्था एवं हमारा समाज इन्हें लेकर पूर्वाग्रह से भरा है| ये जनजातियाँ भी सम्मानित और गरिमामय जीवन जी सकें, इसके लिये केंद्र और राज्यों को सामूहिक प्रयास करने होंगे|

देशभर मे 193 देशभक्त अलग -अलग जनजातियाँ जैसे सांसी,भेदकुट, छारा, भांतु भाट, नट, पाल, गडरिया, बघेल, गदहिला, गाडिया लोहार, डोम, बावरिया, जगमजोगी, बंगाली, बाजीगर, बंजारा, महातम, मल्लाह, खेवट, निषाद, अहेरिया, बहेलिया, नायक, सपेला, सिंगीकत, सिकलीगर कुचाबंदगिहार, आदि जो विमुक्त और घुमंतू जातियां कहलाती है | 12 अक्टूबर 1871 से लेकर 31 अगस्त सन 1952 तक जरायम पेशा ”काला कानून” की मार से अंग्रेजो के जुल्म की शिकार हुई | अपने ही आजाद भारत में भी 5 साल 16 दिन गुलाम रही और 31 अगस्त सन 1952 को आजाद हुआ। उस दिन इन जातिओं को विमुक्त जाती की संज्ञा दी गई। 84 साल के लम्बे अरसे से गुलाम होने के कारण ये जातियां शैक्षणिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, रूप से पिछड़ गई। दुनिया की तरक्की की दौड़ मे आज भी दूसरी जातियो से 64 साल पीछे है। जिनकी आबादी 15 करोड़ से भी अधिक है और 150 MP बनाने की महारत रखते है लेकिन पुरे देश मे कुछ M.L. A और M. P है। आज भी लोग अशिक्षत, बेरोजगार, बेघर, बेपर, बेजार, बे-इजत और राजनीति से कोशो दूर है।

निष्कर्षआपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 से पीड़ित उन जनजातियों पर इस कानून के खौफ का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इससे प्रभावित जनजातियाँ 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाती हैं क्योंकि 31 अगस्त, 1952 को ही इस अधिनियम को निरस्त किया गया था| हमारा भारत विविधताओं का देश है और ये जनजातियाँ हमारी विविधता में रंग भरती हैं| लेकिन हमारी व्यवस्था एवं हमारा समाज इन्हें लेकर पूर्वाग्रह से भरा है| ये जनजातियाँ भी सम्मानित और गरिमामय जीवन जी सकें, इसके लिये केंद्र और राज्यों को सामूहिक प्रयास करने होंगे|

देशभर मे 193 देशभक्त अलग -अलग जनजातियाँ जैसे सांसी,भेदकुट, छारा, भांतु भाट, नट, पाल, गडरिया, बघेल, गदहिला, गाडिया लोहार, डोम, बावरिया, जगमजोगी, बंगाली, बाजीगर, बंजारा, महातम, मल्लाह, खेवट, निषाद, अहेरिया, बहेलिया, नायक, सपेला, सिंगीकत, सिकलीगर कुचाबंदगिहार, आदि जो विमुक्त और घुमंतू जातियां कहलाती है | 12 अक्टूबर 1871 से लेकर 31 अगस्त सन 1952 तक जरायम पेशा ”काला कानून” की मार से अंग्रेजो के जुल्म की शिकार हुई | अपने ही आजाद भारत में भी 5 साल 16 दिन गुलाम रही और 31 अगस्त सन 1952 को आजाद हुआ। उस दिन इन जातिओं को विमुक्त जाती की संज्ञा दी गई। 84 साल के लम्बे अरसे से गुलाम होने के कारण ये जातियां शैक्षणिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, रूप से पिछड़ गई। दुनिया की तरक्की की दौड़ मे आज भी दूसरी जातियो से 64 साल पीछे है। जिनकी आबादी 15 करोड़ से भी अधिक है और 150 MP बनाने की महारत रखते है लेकिन पुरे देश मे कुछ M.L. A और M. P है। आज भी लोग अशिक्षत, बेरोजगार, बेघर, बेपर, बेजार, बे-इजत और राजनीति से कोशो दूर है।

इस समाज के उथान के लिए सरकार ने 2006 में एक आयोग बनाया था। जिसका नाम ” डी.अन .टी ” आयोग था जिसके चेयरमेन बालकृष्ण रेंणुके थे। जिसे रेंणुके आयोग भी कहा जाता है। रेंणुके कमीशन की रिपोर्ट जो 2008 में सरकार को भेजी है। परन्तु 14 साल बिताने पर भी कोई करवाई नही हुई | उसे तुरंत लागु करवाया जाये।

आयोग द्वरा की गई मांगे ;-

1. शिक्षा और नोकरी में अलग से 10 % आरक्षण हो।

2. अलग बजट प्रोविजन हो।

3. विमुक्त घुमंतू जातिओं का अलग से मंत्रालय हो।

4.विमुक्त घुमन्तु जातियों का स्थाई आयोग बनाया जाये।

इस प्रकार की 72 मांगे है कमीशन की

नोट ;-कमीशन की रिपोर्ट लागू न होना हम सब की आपनी कमजोरी है। क्यों की हम संगठित नही है और सभी जातियों के युवा वर्ग से अनुरोध है कि आप अपने अपने क्षेत्र में संगठित हो कर 2024 से पहले अपने-अपने राज्य में रेंणके कमीशन की आवाज उठाए।अपने-2 क्षेत्र के मेम्बर पार्लियामेंट {MP} को रेंणके कमीशन की रिपोर्ट लागू करवाने के पार्लियामेंट में आवाज उठवाने लिए बोले। अब नही जगे. तो फिर कभी नही जागोगे !

” उठो ! कुछ कर चले आपनो के लिए ””

आयोग द्वरा की गई मांगे ;-

1. शिक्षा और नोकरी में अलग से 10 % आरक्षण हो।

2. अलग बजट प्रोविजन हो।

3. विमुक्त घुमंतू जातिओं का अलग से मंत्रालय हो।

4.विमुक्त घुमन्तु जातियों का स्थाई आयोग बनाया जाये।

इस प्रकार की 72 मांगे है कमीशन की

नोट ;-कमीशन की रिपोर्ट लागू न होना हम सब की आपनी कमजोरी है। क्यों की हम संगठित नही है और सभी जातियों के युवा वर्ग से अनुरोध है कि आप अपने अपने क्षेत्र में संगठित हो कर 2024 से पहले अपने-अपने राज्य में रेंणके कमीशन की आवाज उठाए।अपने-2 क्षेत्र के मेम्बर पार्लियामेंट {MP} को रेंणके कमीशन की रिपोर्ट लागू करवाने के पार्लियामेंट में आवाज उठवाने लिए बोले। अब नही जगे. तो फिर कभी नही जागोगे !

” उठो ! कुछ कर चले आपनो के लिए ””